apish 坂巻哲也 『旗』は、世界へ。 【GENERATION】雑誌リクエストQJ2001年3月号より

雑誌「リクエストQJ」創刊以来の看板企画「GENERATION(ジェネレーション)」。

昭和〜平成〜令和と激動の美容業界において、その一時代を築いてきた美容師さんを深堀りしたロングインタビューです。

300回以上続いた連載の中から、時を経た今もなお、美容師さんにぜひ読んでいただきたいストーリーをピックアップしていきます。

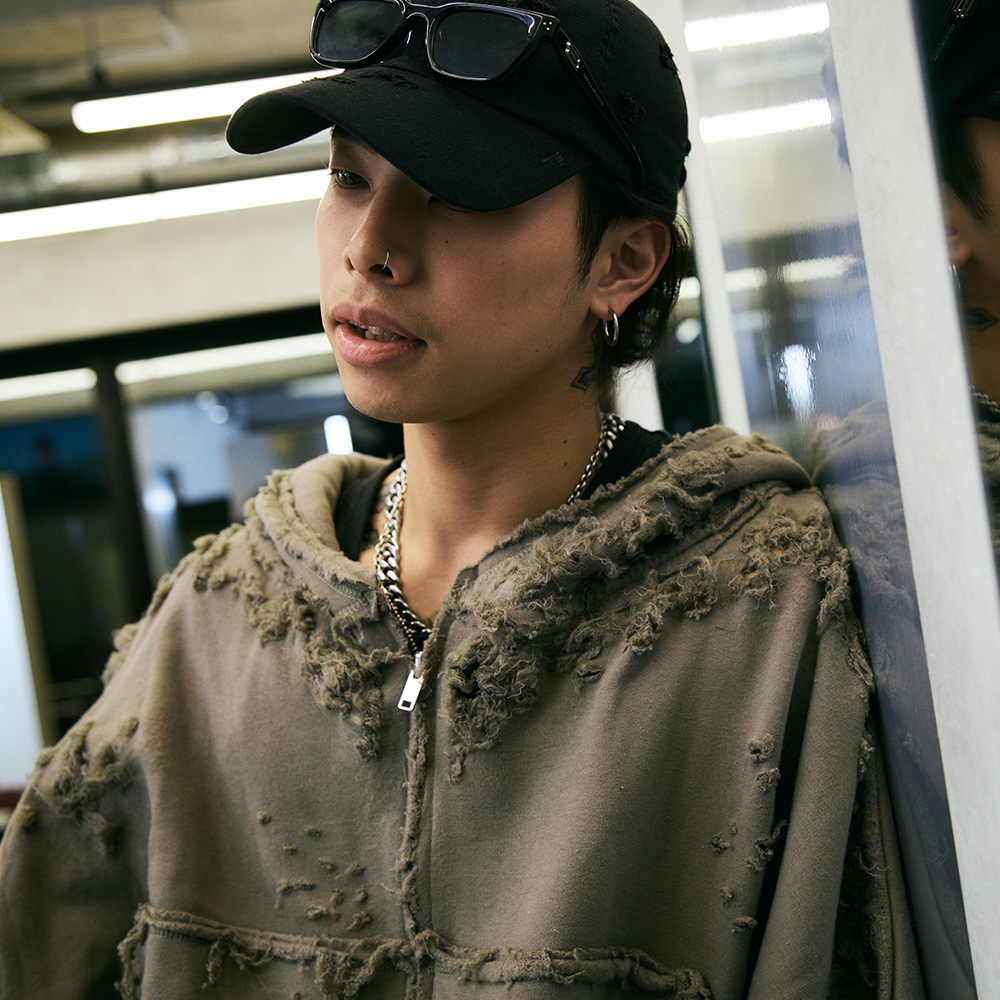

今回は2001年3月号から、『apish』の坂巻哲也さんのインタビューをご紹介。2024年3月29日に逝去された坂巻さん。その突然の訃報に業界内外で悲しみの声が広がりました。今から20年以上前、『apish』を立ち上げて数年経った頃の坂巻さんは何を想い、どんな未来への展望を描いていたのでしょうか。常に業界の最前線で活躍し続けたカリスマの普遍のストーリーをぜひご一読ください。

ライター:岡孝司

インタビューは午前9時に始まった。

朝に弱い私は、

いきなりのハイテンションで語り始めた男に、圧倒された。

饒舌。ジョーク。そして情熱。

それはまさしく講習会。

私が美容の素人であることを一瞬で見抜いた彼は、

滔々と技術を語り始めた。

彼の、技術を。

独創的な技術を。

やさしく、わかりやすく。

私はその話を聞きながら、思っていた。

このパワーはいったいどこから湧き出ているのか、と。

90分のテープが終わるまで、

一度も言葉が途切れることはなかった。

その間、私が差し挟んだ言葉は、わずかに数回。

まさしく速射砲のような言葉の群れは、

しかし一言一言が聞く人の胸を撃った。

テープを聞きながら、再度思った。

このパワーはいったいどこから‥‥。

その答えの一端は、本文のなかにある。

数年前、原宿界隈で『X』という名の闇のチームが暗躍していたことがある。

チームといっても、チーマーではない。

メンバーは全員、美容師。しかも原宿でも有名な、歴史ある大手美容室のスタッフである。彼らの目的は「ヘアショーをやる」こと。

中心人物は、S。

同志は6名。

Sを中心にそれぞれの「やりたいこと」を語り合っていた『X』は、いよいよヘアショーを敢行することにした。

まずはコンセプト。

今、自分たちがやりたいヘアショーとは。

誰に見せたいのか。

ヘアスタイルの提案は‥‥。

何より自分たちはなぜ、ショーをやりたいのか。

白熱した議論がつづいた。

次にハコ、つまり会場の確保。

彼らは中目黒に小さなクラブを見つけ、交渉した。

さらにモデル。休日はモデルハントに費やした。

加えて音楽。みんなで好きな音楽を持ち寄り、選曲した。

最後にお金。彼らは手分けして、チケットを売り始めた。

ターゲットは、美容師である。

彼らは都内の美容室を回り、ショーの主旨を説明してチケットを買ってくれるよう頼んだ。

だが、彼らには弱点があった。

それは所属する美容室の名前を、明かせなかったことだ。

彼らが勤める美容室は、ヘアショーをやる意味を認めていなかった。

だからこそ彼らは有志を募り、“闇の世界”で動き始めたのだ。

当然、会社の了解は得ていない。

だから美容室の名前は明かせない。

もし、彼らがその美容室の名前を明かしていたら、チケットは飛ぶように売れていただろう。だがその瞬間に、彼らの“ヘアショー”は、実現不可能になる。

都内の美容室では、まことにとんちんかんな押し問答が繰り返されていた。

「今度、ヘアショーやるんで、ぜひ来てください」

「ふーん、で、どこの美容室?」

「はい、原宿の某美容室なんです」

「某って、どこ?」

「いや、ま、ですから、ある美容室ということで‥‥」

売れるはずはなかった。

それでも彼らは、1枚でもチケットが売れると小躍りして喜んだ。

すぐにメンバーには連絡が回り、1枚売れるごとにみんなで喜びを分かち合った。

「学芸会みたいなものですよ、最初は。だけどやっぱりひとつのイベントが終わった時ってすごく充実するし、みんなの団結力が生まれるし、それに対してすごく真剣に勉強するからみんなが成長する。いいことずくめ」

当時のリーダーであったSは振り返る。

ショーの当日、彼らは小さなクラブを埋め尽くした人の波を見て、感動した。そこには約200人もの美容師が集まったのだ。

「ぼくは業界にアピールすることが重要だと考えていたんです。アピールすることによって、まず美容師としてのステイタスが上がるんですよ。美容師が、美容師を認めるわけだから。すると、いい美容師が集まる。いい人材が集まる。つまりいい商品が集まる。いい商品が集まれば、お客さんも集まる。それがぼくの考え方だった。当然、プロの目から見て認められるというためには、自分を鍛え上げなきゃいけない。そのプロセスも、自分たちの成長にとって重要だ、と」

ところが、彼の所属する会社は業界にアピールする意志を持っていなかった。

理由はおそらく、必要がなかったからだ。

その会社が経営する美容室は、すでに超が付くほど有名だった。

会社としては、業界内よりも一般に対するアピールの重要度の方が高かったのだ。

それは経営的に見れば当然である。

だがSは、経営者ではなかった。

「美容師って、企業の歯車になりたくないからなってるんですよね。クリエイターだから変えたくないこと、頑固なところがある。ぼくらはもっと自由に、やりたいことをやりたい。だけど企業のなかではそれができなかった」

闇のチーム『X』は、3回ほどヘアショーを敢行した。

そのうちにメンバーのなかから不満が出てくる。

「なんでオレたち、隠れてやんなきゃなんないんだ。悪いことやってるわけじゃないのに。オモテに出ようよ」

Sは、会社に掛け合った。正直に話した。すると会社は、ヘアショーを認めてくれたのである。

こうして、その会社始まって以来のヘアショーが、Sを中心として挙行された。

それはまさに画期的な事件だった。

だが、彼らの「やりたいこと」が認められたのは、そこまでだった。