びよう道 vol.26 VeLO赤松美和さん 〜いったん「やる」と決めてしまったら、もう走り出すしかない。亡き恩人 植村隆弘さんが私に教えてくれたこと〜

美容室でも待遇や休日が大切と言われる時代。もちろんそれも大切ですが、美容人生のどこかで“心も体も美容でいっぱい”という時期があってもよいかもしれません。

「びよう道(みち)」は、そんな地道で壮大な鍛錬の道を歩んできた“美容の哲人”に、修業時代に一人前になったと思った瞬間や美容の哲学など、それぞれの美容の道を語っていただく連載企画です。

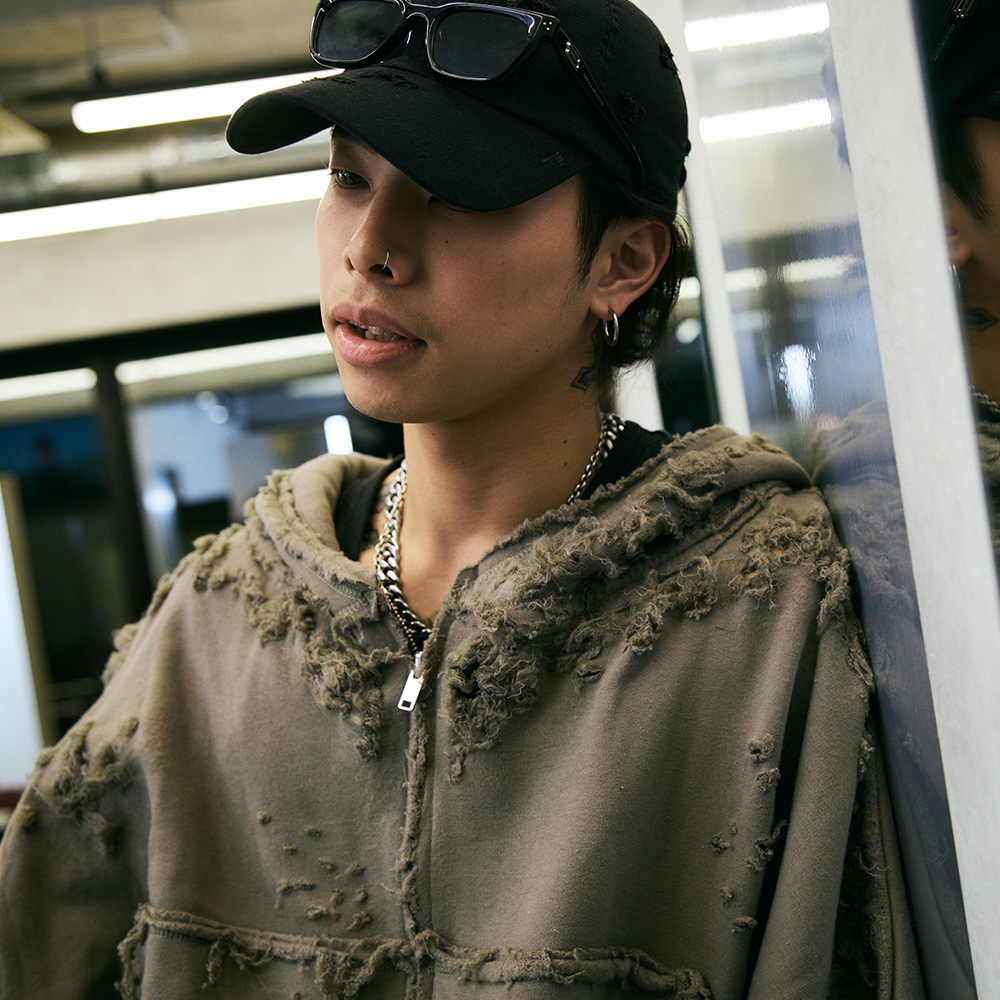

第26回目は、VeLOの赤松美和さん(あかまつみわ)さん。原宿の人気サロンVeLO/veticaのディレクターであり、美容師という仕事を最も楽しんでいる女性です。ヘアショー、雑誌撮影などを通じて、そのクリエイティブセンスは知られていますが、元々はサロンワーク以外はあまり「やりたくない仕事」だったのだとか…!? 若手美容師へのメッセージもいただいたので、ぜひ最後までご覧ください。

ハサミの力で言葉の壁を越えたいと思った

私は大学を卒業してから美容師になりました。当時はまだ大卒美容師は珍しかったので驚かれましたね。

学生時代から海外を旅することが好きで、旅先でたくさんの刺激を受けていました。どちらかというとトラブルがない旅よりも、「あのとき、あいつに騙されたな」みたいな苦い思い出がある旅のほうが印象に残っています。旅に出ることによって刺激を求めていたんですよ。

その刺激は、人と人との触れ合いから生まれるもの。言葉が分からなくても通じ合える何かがあればもっと旅が楽しくなると思っていました。

例えば、もし、私に音楽の才能があったら、旅先で違う国の人とJAMセッションをして通じ合えたと思います。自分には何かないかなと探していたときに出てきたのが美容師だったんです。

私はカットモデルとして営業後のサロンに行くことがあり、アシスタントさんが先輩にウィッグを見てもらう様子を眺めていたこともありました。「こんなの全然ダメだよ」とダメ出しされて泣いている女の子を見て、「この人たち、本気で生きている。カッコいいな」って感じたんですよ。それに美容師になって髪を切れるようになったらハサミをコミュニケーションツールにして、また旅ができるんじゃないかと思ったんです。

前職のDADA CuBiCに入ることができたのは、今は亡き恩人である植村隆弘さんと、後に夫になる鳥羽直泰さんが、私のことを面白そうだと思ってくれたから。美容室の面接なのに旅の話しかしなかったので印象に残っていたそうです。

戦場に向かうつもりで出勤していた

ただ、入ってからは毎日戦場に向かうような感覚でした。植村さんは、ロンドンのヴィダルサスーンでディレクターをしていた方なので、妥協や手を抜くことが絶対にないんですよ。

メディアからも注目されるサロンだったし、カリスマ美容師ブームだったこともあり、毎日びっくりするくらいお客さまがきていました。お客さまをどこに座らせて、どこからシャンプーしてという順番を一つでも間違えるともう大変なことに。そして、それが全部終わってからレッスンです。植村さんからマンツーマンで学んでいました。

当時は終電の概念がなくて、夜中の2時、3時まで練習していたこともあるし、ヘアショーの準備ともなれば朝までいることもありました。仕事が終わったあとクラブで遊んで、シャワーだけ浴びてサロンに出ることもありました。遊んだ翌日に疲れた顔なんて絶対に見せられないから、いつもよりも張り切っていましたね。

撮影の仕事でもいろんなことがありました。今のようにSNSもなかったから街でハントするしかありません。しかも、当時のDADA CuBiCはコンサバなスタイルではないので、結構髪を切り込むんですよね。だからモデル探しが大変でした。「すごい上手な人に切ってもらえるから」とかなんとかいって集めていたのですが、そのおかげでコミュニケーション力がついたと思います。

撮影前日の深夜に植村さんが「何かが違う」と言って、予定していた内容をひっくり返しちゃうこともあったんですよ。みんな巻き込まれててんやわんやしていましたが、「これだ!」と思うまで絶対に妥協しない本気の現れだったと思います。そんな植村さんは44歳で亡くなりましたが、普通の人が80歳でも辿り着けないような境地にいたと思います。常に本気、常に全力の人でした。その生き様に感動、尊敬しています。

とにかくDADA CuBiCの人たちは、すごく高いハードルを私の前に用意するんです。それを乗り越えるのが本当に大変でしたが、今は本当に感謝しかないですね。

>>VeLO 立ち上げから2年間は外部の仕事をしないと決めた